|

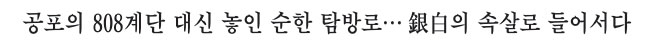

| 거대한 바위들로 이뤄진 울산바위 정상. 정상에 오르면 눈으로 뒤덮인 설악의 주능선의 위용과 함께 영랑호와 청초호, 속초항 너머 동해가 펼쳐진다. 여기에 서면 바람 소리가 마치 짐승의 울부짖음처럼 능선을 타고 넘는다. 바람의 거친 숨소리 앞에서 비로소 ‘울산’이란 바위 이름이 ‘우는 산’에서 왔음을 알게 된다. |

겨울 설악(雪岳). 거기에 길들여지지 않는 거대한 짐승이 살고 있습니다. 사나운 이빨로 적의를 드러내며 으르렁거리는 듯한 바람 소리. 짐승의 울부짖음 같은 바람 소리에 좀처럼 잠들지 못하고 뒤척이던 불면의 밤이었습니다. 차가운 달빛은 교교했고, 보름이 가까운 밤임에도 별빛은 선명하게 반짝였습니다. 달빛 아래 설악의 암릉들이 어둠을 배경으로 왕관의 장식처럼 펼쳐져 있었습니다.

울산바위를 정면으로 마주 보는 자리. 여기는 강원 고성군 토성면 미시령 옛길의 델피노 골프&리조트입니다. 리조트 C동 613호. 감히 이 자리를 설악의 울산바위를 가장 가까이서 장엄하게 올려다볼 수 있는 곳이라 단언합니다.

울산바위가 가장 아름다웠던 건 이른 새벽이었습니다. 창밖으로 영하 16도의 차갑고 푸른 여명이 번져 가는 시간. 커튼을 열어젖히고 베란다에 서자 순백의 설원 위로 솟은 거대한 울산바위 암릉이 눈앞으로 불쑥 달려들었습니다. 밑둘레만 4㎞에 달한다는 거대한 바위는 압도의 느낌, 그 자체였습니다. 아침 햇살의 비껴 드는 붉은 기운을 받자 울산바위 암봉들은 입체감으로 살아났습니다. 바위의 이빨들이 칼처럼 날카롭고 선명해졌습니다.

공룡능선이나 용아장성에다 대면 어림없지만, 울산바위는 바다를 굽어보는 설악의 바깥 자락 중에서 가장 힘차고 웅장한 풍모를 지니고 있습니다. 한때 흔들바위와 함께 설악을 상징하는 아이콘이었던 울산바위는 이른바 ‘공포의 808계단’의 아찔함으로 기억됩니다. 거대한 바위 틈에 사다리처럼 직각으로 세워진 좁은 철계단이 주는 공포는 참 대단했지요. 특히 요즘 같은 겨울에 손바닥이 쩍쩍 달라붙는 난간을 붙잡고서 얼어붙은 철제난간을 위태위태 디디면서 ‘괜히 올라왔다’는 후회의 말을 수도 없이 내뱉곤 했으니까요.

새삼 다시 울산바위를 찾아간 것은 거기에 길이 새로 놓였기 때문입니다. 설악산국립공원관리공단이 지난해 10월쯤에 이른바 ‘공포의 철계단’을 철거하곤 좀 더 순한 길을 들여놓았습니다. 노출 암반의 깎아지른 벼랑을 피해 낮은 쪽의 사면에 기대서 오르는 길입니다. 심장이 콩알만 해지는 아찔함은 덜한 대신 바위 틈에 뿌리를 내리고 붉은 둥치를 세우고 장하게 서 있는 금강송들의 위용을 감상하며 오르는 매력적인 길입니다.

울산바위를 오르는 여정에다 강릉 주문진을 끼워 넣었습니다. 울산바위와 그닥 가깝지 않은 이곳을 함께 소개하는 이유는 소돌마을의 바다에 솟은 기암 아들바위 때문입니다. 울산바위의 위용에다 대면 어림도 없긴 합니다만, 산정을 이룬 거대한 암봉이 울산바위라면, 아우성처럼 찢긴 아들바위를 ‘바다의 바위’로 꼽을 수 있습니다. 게다가 설악을 향하는 여정에서 오며 가며 고속도로에 오른다면 강릉과 주문진을 들를 수밖에 없는 일이고 보면 울산바위로 향하는 여정에 아들바위를 끼워 넣는 것이 그다지 어색하지 않을 겁니다. 울산바위와 아들바위. 산에서, 또 바다에서 오래도록 그 자리를 지켜온 바위를 만나러 갑니다.

|

# 울산바위, 보는 자리마다 다른 형상으로 떠오르다

설악의 울산바위는 입체적이다. 따지고 보면 입체적이지 않은 산이 어디 있을까만, 울산바위는 다른 산과 비교해 봐도 유독 그렇다. 울산바위를 입체적으로 만드는 건 우뚝 솟은 암봉이 사방으로 열어 두고 있는 시선 때문이다. 밑둘레만 4㎞에 달하는 이 거대한 바위는 어디서든 보인다. 거대한 암릉이 뿌리째 북쪽의 탁 트인 속초를 마주하고 있기 때문이다. 인제 쪽에서 미시령터널을 막 빠져나왔을 때도, 고기잡이 배가 떠 있는 속초 동명항의 방파제 끝에서도, 리조트들이 몰려 있는 노학동에서도 울산바위의 모습은 뚜렷하다.

울산바위는 보는 자리에 따라 저마다 다른 모습으로 다가온다. 엄청난 크기의 암봉이 뿜어내는 위압의 기운이야 어디서건 느낄 수 있는 것이지만, 올려다보는 지점과 시야에 따라 그 형상과 느낌이 사뭇 다르다는 얘기다. 바위에는 한껏 직각으로 추켜올린 선이 있는가 하면, 날 선 창 끝과 같은 날카로움을 보여 주기도 하고, 단단하게 뭉친 근육의 기운도 품고 있다. 마치 좌대 위에 올려놓은 수석처럼 이쪽에서 보면 이렇게 보이고, 저쪽에서 보면 또 저런 모습으로 보인다는 얘기다.

한때 설악의 아이콘으로 흔들바위와 함께 울산바위가 꼽혔던 것은 두 말 할 것 없이 이런 거대한 자태 때문이다. 미시령을 넘어서 마주하게 되는 울산바위의 위용은 누구에게나 감격적이다. 한번도 산에 발을 디뎌 보지 않았던 이라도 울산바위의 장중한 풍경을 올려다보노라면 거기 오르고 싶다는 생각을 한 번쯤은 해보게 된다.

바위의 이름이 왜 하필 울산(蔚山)일까. 조물주가 금강산을 지을 때 울산에서 날아온 거대한 바위가 금강산 1만2000봉이 다 채워졌다는 소식에 그만 설악산에 멈춰 서고 말아 그런 이름이 붙여진 것이란 얘기가 가장 잘 알려져 있지만, 그건 설악산이 관광지로 개발된 이후에 덧대진 이야기란 혐의가 짙다. 조선시대의 기록에서도 울산바위란 이름은 등장하되 그런 유래를 전혀 찾아볼 수 없으니 말이다.

조선시대 인문지리지 ‘신증동국여지승람’은 울산이란 이름을 두고 기이한 봉우리가 울타리를 이루고 있어 ‘울타리산’이란 뜻으로 붙여진 것으로 풀이했다. 이보다 더 그럴듯한 것이 바람이 이 바위에서 스스로 불어오기 때문에 하늘이 운다고 해서 ‘울산’이라 했다는 ‘관동읍지’의 기록. 큰 바람이 장차 불려고 하면 산이 먼저 울기 때문에 ‘울산’이란 이름이 붙여졌다고 풀이하는 ‘강원도지’의 기록도 있다.

지금도 울산바위 아래쪽으로 큰 바람이 지날 때면 바람 소리가 얼마나 세찬지 마치 이빨을 드러내고 으르렁거리는 짐승의 소리를 연상케 한다. ‘바위가 운다’거나 ‘바람이 이 바위에서 스스로 불어온다’고 믿었던 옛사람들의 얘기에 저절로 고개가 끄덕여진다.

No comments:

Post a Comment