|

| 백두산에서 ‘두(頭)’자를 가져오고, 곤륜산에서 ‘륜(崙)’자를 가져왔다는 두륜산의 노승봉 암봉 끝에 올라서 대흥사 쪽을 바라봤다. 길게 휘어 안은 산줄기 아래 딱 맞춤한 자리에 대흥사가 들어서 있고, 그 너머로 몇 개의 크고 작은 산자락, 또 멀리 바다 건너 진도 땅이 바라다보인다. |

땅끝에

왔습니다

살아온 날들도

함께 왔습니다.

저녁

파도소리에

동백꽃 집니다.

거기서 고은 시인의 시 ‘땅 끝’을 읽었습니다. ‘살아온 날들’을 함께 데리고 와야 할 곳, 이곳은 땅끝마을이 있는 전남 해남입니다. 겨울의 초입에 몰아친 거센 눈발과 날 선 추위를 피해 남녘으로 내려온 길입니다. 기대했던 것처럼 땅끝에는 배추밭과 마늘밭의 초록이 여태 남아 있었고, 해안가 빈 밭의 황토에서도 따스한 훈김이 느껴졌습니다.

끝은 되새겨보자면 ‘시작’이기도 합니다. 우리 땅이 거기서 끝난다고 ‘땅끝마을’이란 이름을 붙여 두긴 했지만, 반대로 우리 땅은 거기서 시작하기도 합니다. 세밑에 끝과 시작을 만나러 간 길. 동백꽃은 아직 멀었다지만, 대둔산 자락의 대흥사 법당 뒤편 동백나무의 꽃눈에서는 벌써 붉은빛이 감돌기 시작했더군요. 땅끝마을이 되려 ‘땅의 시작’으로도 읽히듯 겨울도 계절의 끝은 아닌 것이지요.

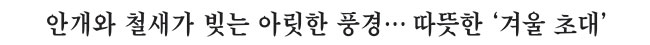

해남 땅에는 내로라하는 명필들의 글씨를 현판으로 걸고 있는 두륜산 아래 대흥사도 있고, 불꽃 같은 달마산의 암봉을 화관처럼 두르고 있는 정갈한 절집 미황사도 있습니다. 바람이 불 때마다 뒷산의 비자나무 숲이 흔들리는 소리가 비가 내리는 듯하여 녹우당이란 이름을 가진 고산 윤선도의 고택도 있고, 겨울이면 철새떼들이 편대를 이뤄 날아와 저물녘까지 수런거리는 고천암호도 있습니다. 다른 계절에도 나무랄 데 없긴 하지만, 해남이 가진 이런 풍경들은 겨울에 오히려 더 반짝입니다.

이런 풍경이 없다고 해도 어떻습니까. 해남은 가장 먼 곳이어서, 또 우리 땅의 끝이어서 꼭 한번 발을 디뎌볼 곳입니다. 특히나 요즘 같은 세밑에 떠나는 여행지로 이만 한 곳이 없을 듯합니다. 한 해의 끝을 향해 줄달음치는 가뜩이나 바쁜 시간에 멀고 먼 땅 해남으로의 여정을 권하는 것은 ‘땅의 끝으로 가는 것’이 어쩌면 ‘새로운 시작을 보는 일’에 다름아니라는 생각 때문입니다. 해남의 땅 끝에 서서 차가운 바닷바람 속에서 제 안에 숨어 있는 병아리 솜털 같은 작고 따스한 희망을 가만히 만져 보시지요. 이렇게 세밑에 혹 땅끝으로의 여정을 계획했다면, 시인처럼 ‘살아온 날들’과 꼭 동행하시길 바랍니다.

|

| 차가운 겨울비가 몰고온 해무로 가득한 고천암방조제 부근의 빈 논 위로 철새 떼가 대열을 이뤄서 날고 있다. 고천암호에는 지금 가창오리와 기러기, 논병아리들이 날아와 수런거리며 겨울을 나고 있다. 고천암에는 철새를 보러 가지만, 철새가 없다 해도 끝 간 데 없이 펼쳐진 빈 논의 풍경만으로도 마음이 평온해진다. |

|

# 세밑에 우리 국토의 끝을 찾아가는 이유

겨울이 깊어가는 세밑에 남녘의 땅 끝으로 간다. 땅끝이 있는 해남으로 간다. 해남의 땅 끝에는 뾰족하게 새겨진 토말비가 우리 국토의 끝임을 알리며 서 있지만, 땅끝에서 마음을 사로잡는 건 날카롭게 서 있는 토말비보다는 땅끝 가는 길의 고은의 시비다. “땅끝에/ 왔습니다/ 살아온 날들도/ 함께 왔습니다.// 저녁/ 파도소리에/ 동백꽃 집니다.” 제가 서 있을 장소에 맞춤처럼 서 있는 시비다. 어디였더라. 설악산 아래 백담사에도 고은의 시를 새긴 시비가 서 있었다. “내려갈 때 보았네/ 올라갈 때 못 본/ 그 꽃” 내려갈 때에 이르러서야 비로소 세상의 아름다움을 보게 되는 이치, 그리고 ‘살아온 날들을 다 데리고’ 땅 끝에 서는 자세가 어쩐지 닮아 있다. 국토의 위와 아래 한 시인의 절창(絶唱) 같은 시비가 하나씩 서 있는 셈이다.

해남의 땅끝을 말하면서는 수사(修辭)를 치렁치렁 달지 않기로 하자. 거기 무엇이 있고, 어떤 풍경이 아름다운지는 설명하지 않기로 하자. 어차피 땅끝은 굳이 일러주지 않는다 해도 다 찾아올 곳이다. 그곳의 매력이나 풍경 때문이 아니라, ‘우리 국토의 끝’이라는 ‘장소성’이 사람들을 불러모으는 곳이란 얘기다. 땅끝은 단체관광버스로 행락을 겸해 찾아가는 곳은 아니다. 그렇게 땅끝을 찾는 이들이 없는 건 아니지만, 대체로 땅끝은 상처받고 좌절한 사람들이거나, 과거를 끊고 새로운 출발을 앞두고 있는 이들의 여행지다. 풍요한 이들보다 결핍의 사람들이 찾아오는 곳이란 얘기다. 그래서 그곳은 비장하기도 하고, 향기도 짙다. 왜 그렇지 않은가. 누구나 다 이기고 싶어하는 건 인지상정이지만, 이긴 사람보다 진 사람의 흔적이 더 따스하고 마음이 가는 것 말이다.

지금처럼 깊어가는 겨울에도 땅끝을 찾는 이들은 적지 않다. 일찍 어둠이 내리는 세밑의 겨울날에 이 멀고 먼 땅끝까지 오는 이유는, 살을 에는 거친 겨울 바닷바람 속에 호주머니에 손을 깊이 찔러 넣고 몸을 동그랗게 웅크린 채 차가운 땅끝에 찾아오는 이유는, 거기서 위안을 얻고, 새로 시작할 용기를 얻고자 하기 때문이다. 땅끝을 찾는 이들에게는 어쩌면 ‘땅끝’이란 장소가 필요한 것이 아닌지도 모른다. 길고 먼 행로 속에서 자신 앞에 가로놓인 문제를 정면으로 맞닥뜨릴 시간이 필요했던 것일지도 모르겠다. 마침 땅끝에 선 날은 종일 차가운 겨울비가 내리는 날이었다. 바다 저쪽에서 밀려온 운무가 세상을 온통 안개로 지워 버린 사이로 또 한 사내가 땅끝의 토말비로 이어지는 오솔길로 접어들었다.

No comments:

Post a Comment